遡ること1年前。事の発端は、酔った勢いで始まった、こんな感じの会話でした。

私:Kくん、うちら木材業界ももっと頑張らないといけないけれど、役七夕も、この急激な人口減少の中で、何とかしていかないとヤバいよね。

K:いや、そうなんですよ。5年に1回当番が来るたびに、前回の半分くらいも人が減ってます、、、

私:役七夕もだけど、丁山はさらにヤバいよね。やってる人たち以外の一般市民の無関心さがハンパないよね。

K:丁山もですが、お神輿も担ぐ人いなくて大変なんですよ、、あれは重くてマジやばいっす。

私:やっぱ市内全域の人たちを、もっと上手く祭りに取り込んでいかないと、今後さらに存続は難しくなるよね。もちろん歴史伝統も大切だけれど。

K:そう思って、うちの町内では、皆で真剣に議論しているんですよ。

私:そっか!良いことだね。例えばどんな?

と、そこで突然横から入ってきたTくんが言いました。

T:せっかく能登さんが真面目に言ってくれてるんだから、来年参加して貰えばいいじゃん!

私:えっ?!

K:ですね。元締めに話してみます!

私:ちょっ、、、(真剣には言ってるけど自分が出るとは言ってない、、とは言えない)

私:ちなみにKくんて、どこの町内?

K:清助町です!

私:え、そうなん?? 清若か、、、

清助町は大栄木工誕生の地。そして、かつては木材業者がひしめいていた木の町でした。当時の町並みを記憶に留めている最後の世代が自分たちだと思います。清助町と聞いて、これも何かの縁と思い、参加させていただくことになりました。七夕に出るのは小学生以来なので、実に30年ぶりです。

ちなみに若とは、お祭りの実行役となる町の若衆組織のことで、清助町なら清若(せいわか)、柳町なら柳若(やなわか)と呼びます。

大鯱入魂式

8月3日、七夕の鯱に目を入れる「魂入れ」の儀式があるとのことで、越後筆頭若長からお誘いいただき参加しました。現地に向かうと、かつて当社の社屋があった場所から、わずか二つ隣の倉庫で儀式の準備が行われていました。

なんという青さ、そして迫力。これが清若の青鯱か、、、、思わず息を呑みました。

能代の七夕発祥の地とされる清助町にのみ使うことを許された青色の鯱ホコ。夜に燈りが灯った状態で見るよりもなお鮮やかで、しかも深く澄んだコバルトブルーに鳥肌が立ちました。

これを見た瞬間に思ったのは、この蒼さは、清助町の高台から見下ろす能代港の海の蒼さであり、町の人々の記憶の中に浮かぶふるさとの心象風景であり、そして先祖から代々受け継いだ魂の炎の色なんだな、、ということです。

青鯱に見惚れていると、隣にいた清若十人頭会長の渡辺さんに「清若の鯱だけに御神灯と書かれた提灯がついているンですよ」と教えていただきました。この一言に、自分たちの町の七夕に寄せる、揺るぎない自信と誇りを感じました。

スローテンポの七夕囃子の中で儀式が始まりました。

筆頭若長の越後さんから「能登さんもぜひどうぞ!」と言われ、震える手で鯱に目を入れさせていただきました。またも鳥肌、、

思い起こすと、もの心つく前の幼き日、私は七夕少年でした。祖父の書斎のレコードプレイヤーで「能代七夕囃子」のレコードを何度も繰り返しかけてもらって、らくがき帳に七夕の絵を描いて遊んでいました。そんな子供だったのに、中学に上がる頃には全く興味を失ってしまったのが自分でも不思議でした。

しかしそれから30年の月日が経って、こうしてまた七夕に関わる日が巡ってきたことに感謝しています。生まれ育った地域、文化、そして両親、祖父母、先祖にも。

「役七夕」当日

小雨の降る中、会所の観音堂に続々と集まってくる清若と、他の町内の助っ人の皆さん。

普段は関わりのない人々。

どこかで見憶えがある顔。

知らない人。

5年に一度のハレの日に交差する様々な人の縁。

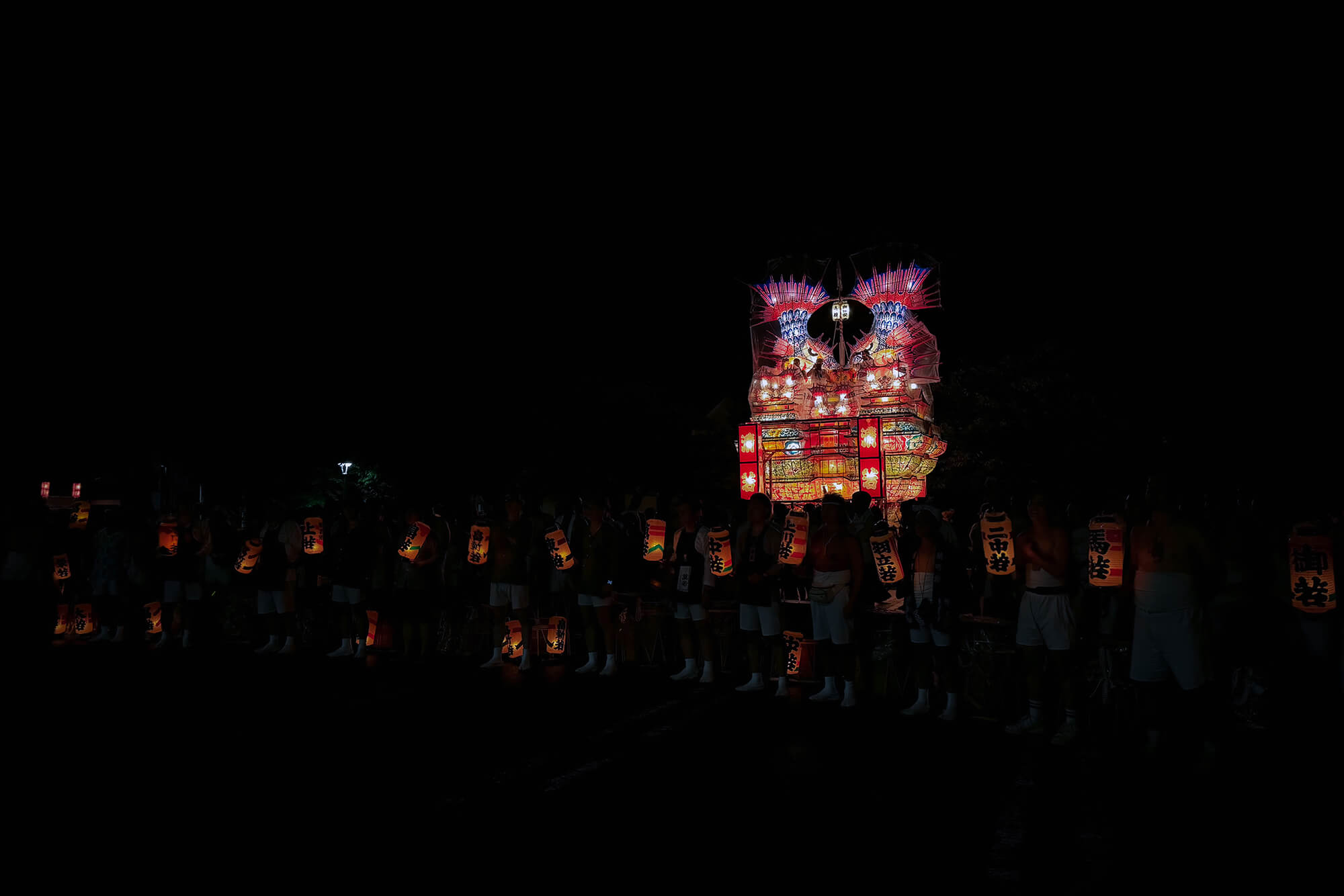

昔ながらの狭い路地をぞろぞろと出てくる感じが、100年前の七夕を見ているようで胸が熱くなります。町内を一周して、市役所前で市長に挨拶し、馬喰町、日吉神社方面に向かって進みました。

途中、雨は降ったり止んだりだったのですが、馬喰町でご飯休憩に入った途端、待ってましたとばかりに土砂降りに。大雨の中、外で弁当を食べるという、現実にはありえないシチュエーションですが、それもまた一興。お祭りならではの愉しさです。

聞くところによると、清若が当番の年は、たびたび大雨に降られているのだとか。

「今回はまだマシな方ですよ!(笑)」と言ってたのが印象的でした。

後からよく考えてみると、清助町は米代川から流れてきた水が海と交わる地点に生まれた港町で、お祀りしている神様も恵比寿様、つまり海の神ですよね。海の神と、川を司る龍神の恵みを受けた地が清助町なのだから、祝祭の日に雨(水)が降るのは当然と言えば当然というか、むしろ天の恵みなんじゃねと。水を得た魚というか、真っ青な鯱にとって、これ以上嬉しいこともなかろうて、、。

畠町の大通りを闊歩するのは実に愉快、これぞ七夕、お祭り!

見物の方や、各町内の若の方などに提灯を振ってご挨拶すると「ご苦労様です!」と声をかけてくださる方が大勢いました。お祭りって良いですね。

そして初日のクライマックスは、市役所駐車場に集結した市内二十四若による、史上初となる笛と太鼓の揃いうち!からの観客自由参加の七夕太鼓体験会が始まりました。これまでにない展開に、胸を熱くした方は少なくなかったのではないでしょうか。役七夕の未来を感じる素晴らしい一幕でした。この展開に導いたのが清若というのがまた胸熱。

予定通りの時間に会所に戻ってきて、初日が終了しました。連休前の忙しさでニッチもサッチもいかない私の七夕もここで終了だったのですが、今後もずっと思い出に残る大変貴重な体験をさせていただき、越後筆頭若町はじめ清若の皆さん、そして加賀(K)くんに心から感謝いたします。

清助町にルーツを持つ木材業界人として、今回清若の七夕に参加させていただいたことは、自分にとって「原点回帰」でもありました。町の形や会社の形、そしてお祭りの形も時代によって変わっていかなければならないのかもしれませんが、忘れてはいけない原点を思い出すため、生まれ育った町の歴史、文化だけは守り受け継いでいかなければならないと感じました。