お盆が過ぎると途端に涼しくなってきて、まだ8月なのに、そこらかしこに秋の気配が漂ってくる北東北の秋田ですが、ところがどっこい、今年は9月に入ってもまだ暑い!むしろ8月よりも暑い今日この頃です。

まだ夏がずうずうしく居座っているうちに、今年の夏祭りを振り返っておくことにしました。

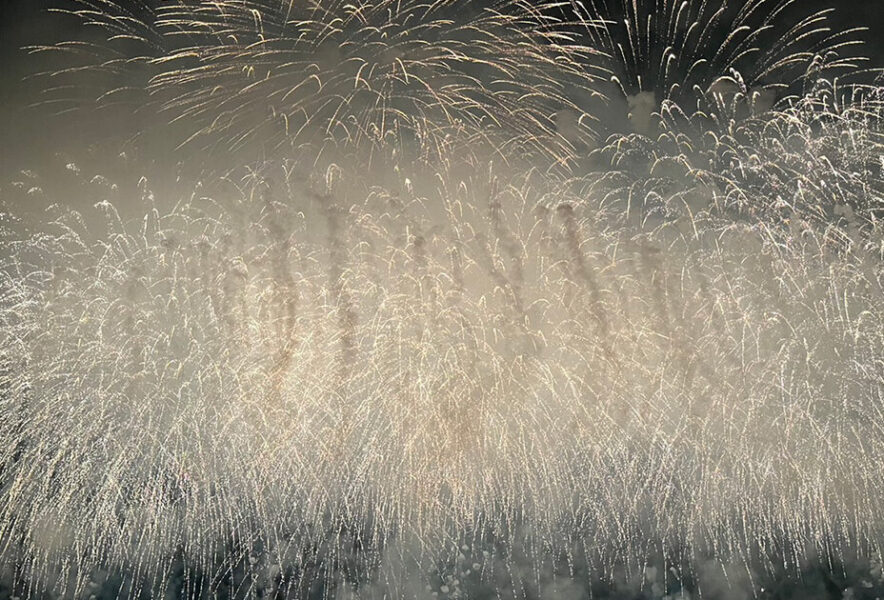

2024「港まつり能代の花火」

秋田県を代表する花火大会といえば大曲の花火が有名ですが、能代の花火もそこそこ歴史は古く、終戦から13年後の1958年に始まりました。一時休止を経て2003年に再開してからは、毎年7月の第三週頃に開催されおり、能代の夏祭りはここから始まります。

街中のいたるところで無料で眺めることができますが、頑張って港の会場まで足を運び、有料席に座って観ると全然違います。能代の花火のすごいところは、玉数や尺の大小ではなく、観客席のわずか200〜300m先の至近距離でドンパチ打ち上げられる迫力、音、臨場感がハンパないところ。

むしろ近過ぎて、風向きが悪い年だと観客席に花火の破片や燃えカスがばらばらと降ってきて、頭に当たったり、屋台で買った焼きそばの中に入ったりしてヤバいです(笑)でもそれが醍醐味(ゴミだけに)。

3ヶ月以上前から予約しないと市内のホテルは殆ど泊まれませんが、近頃では米代川沿いの河畔公園にテントを立てて、家族や仲間とBBQしたり、アウトドアを楽しみながら花火を眺めている方も大勢いて賑わっています。

全国の花火大会に先駆けて開催されますので、夏の始まりを感じに、来年はぜひお越しください。

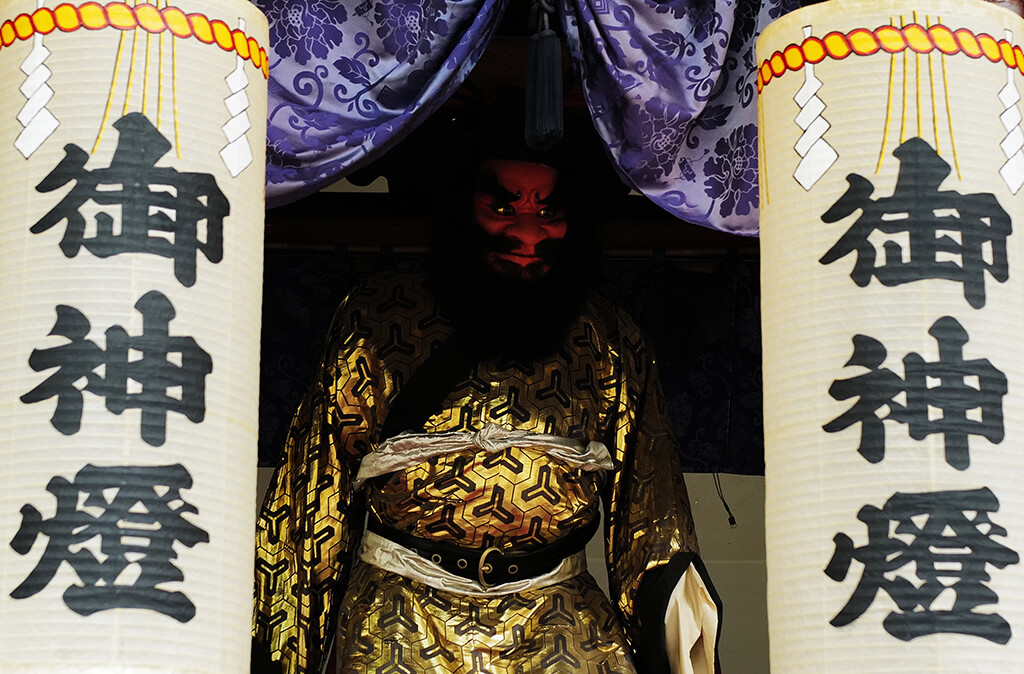

御神幸祭(お神輿と丁山)

毎年7月1日から始まる「御神幸祭」のクライマックスを飾る、27日のお神輿と、神様を乗せた5つの山車(丁山)の巡行。能代鎮守 日吉神社のお祭りとして、江戸時代より続く5丁(町)組によって今も行われています。5台の丁山は昭和25年に火災で一旦消失し、昭和51年に再建されたものが今に伝わっています。

丁山の思い出といえば、まだ本当に幼い頃、祖母に連れられて日吉神社の境内に丁山を見に行ったことがありました。お祭りの時だけ収納庫のシャッターが開き、中に納められている丁山を見ることができるのですが、その中央に座している人形は、子供が見るとちょっと怖いくらいの迫力と存在感があります。あれが神様だと祖母に教えられ、幼心に、神に対しての畏怖を覚えました。

今思うと、この時の経験が、神仏や鬼、幽霊、妖怪といった人ならざる恐ろしいもの、不気味なものが大好きな子供(今ではおっさん)になってしまったきっかけだったのだろうなと。

我が国の神々は、基本的に「来訪神」であり、普段は常世にいて、現世には呼ばれた時にだけ訪れる神とされています。一方中東や西洋の神々は、その場にずっと居て、土地と人々を支配するため「主神」と呼ばれています。

日吉神社の御神幸祭の起源は、1533年のある日、突如 能代近海に訪れたご霊光を祀ったことに始まり、今日においては、現在神社がある場所から、もともと社があった能代公園の御旅所まで神様が戻る祭であるということからも、神様が様々に現れ、移動して歩く、我が国の特徴をよく表した祭りだなぁと思います。

地元の子供達にとっては、お神輿や丁山よりも、宵宮での買い物や飲み食いがお祭りのクライマックスなのは今も昔も同じ。でも最近は、物価上昇の煽りから、夜店の値段も上がって、子供が気軽に楽しめるような雰囲気ではなくなってきているとか。

祭りの後に静まり返る神社の境内。お祭りの熱気や賑わいも良いですが、終わった後の静けさに心が動かされる人も多いと思います。

この後8月に入り、いよいよ能代の夏祭りは絶頂へと進んでいきます。

後半へつづく。